https://t.me/DrAkramNadwi/6074

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রশ্ন:

আমার ইফতা কোর্সের কিছু ছাত্র আমাকে জিজ্ঞাসা করল: “আমি কত দিন পর্যন্ত শাইখদের নিকট ইলম ও সাহিত্যের বই পড়ব, এবং যে অংশগুলো আমার কাছে কঠিন লাগে কিংবা যেগুলোর অর্থ আমি বুঝতে পারি না, তা তাদের জিজ্ঞেস করব? আমি কবে তাদের ছাড়াই নিজে নিজে অধ্যয়নে আত্মনির্ভরশীল হতে পারব? এ ধরনের আত্মনির্ভরশীলতার কোনো দলিল আছে কি?”

উত্তর:

আমি বললাম: ইলমি যোগ্যতা অর্জনের দুটি ধাপ আছে—

প্রথমটি হলো ভাষার ধাপ। ভাষা হলো সব ধরনের ইলম ও শিল্পকলার মাধ্যম। এটা বয়স্কদের থেকে নয়; বরং এমন যুবকদের কাছ থেকে গ্রহণ করবে যারা ক্লান্তি ও অলসতা থেকে দূরে। যাদের মধ্যে উদ্যম ও শক্তি অনুভব করো, যারা তোমাকে তাদের উচ্চারণ ও শব্দচয়নের মাধ্যমে শেখাবে, তোমার ভুলত্রুটি খোলাখুলি সংশোধন করবে। তাদের নিকট থেকে বাক্য ও শব্দ শেখো, নাহু, সরফ ও বালাগাত মুখস্থ করো। এরপর সাহিত্যের বই, গদ্য ও পদ্য অধ্যয়ন করো—যেগুলো জাহিলি যুগ থেকে শুরু করে ইসলামী, উমাইয়্যা, আব্বাসি ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাষাবিদ্যার প্রতিটি শাখার একটি করে প্রাথমিক বই এবং একটি করে উন্নত স্তরের বই অধ্যয়ন করো।

যখন তুমি ভাষা ও এর সাহিত্যকলায় কিছুটা দক্ষতা অর্জন করবে, এবং নাহু ও সরফ ভালোভাবে শিখে ফেলবে, তখন মনোযোগ দাও স্ব-অধ্যয়নে। বরেণ্য লেখক ও স্বভাবপ্রবণ কবিদের লেখা পড়ো, অভিধান ও কিছু ব্যাখ্যাগ্রন্থ ব্যবহার করে তাদের রচনার অর্থ বোঝার চেষ্টা করো। কোনো সমস্যা সমাধানে অথবা কোনো দুর্বোধ্য অর্থ খোলাসা করতে চেষ্টা করো নিজে নিজেই, শাইখদের কাছে তখনই যাও যদি সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক লেখা চর্চা করতে থাকো, আর এই পথে অটল থাকো মৃত্যুর দিন পর্যন্ত।

আমি নিজের একটি উদাহরণ দেই :

আমি আরবি ভাষা অধ্যয়ন শুরু করি ১০ বছর বয়সে, আর সারা জীবনই তা থেকে বিচ্যুত হইনি। এতদসত্ত্বেও, যখনই জাহিলি যুগের বা তার পরবর্তী কবিদের কোন দিওয়ান পড়ি, প্রায়ই এমন কিছু শব্দ বা বাক্য আসে, যেগুলোর অর্থ আমাকে অভিধান বা কোনো ব্যাখ্যাগ্রন্থ ছাড়া বুঝতে কষ্ট হয়।

দ্বিতীয় ধাপ হলো সাধারণ ইলম ও শিল্পকলার অধ্যয়ন। প্রতিটি শাখার একটি ভূমিকা বা প্রাথমিক বই শাইখদের কাছে পড়ো। যখন তা মুখস্থ করে বুঝে ফেলবে, তখন শাইখদের নিকট এমন একটি নির্ভরযোগ্য লেখকের রচনা পড়ো, যা তোমাকে ঐ ইলম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেবে। এমন শাইখ বেছে নাও, যারা শুধু বইয়ের পাঠ্যবস্তুতে আটকে থাকেন না, বরং বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেন, পরিষ্কার করেন, সমালোচনা ও তুলনা করেন।

জেনে রাখো—প্রত্যেক ইলমের কিছু নির্ধারিত সীমা ও পরিভাষা থাকে। সেগুলো ভালোভাবে আত্মস্থ করো। ভুল করে এক ইলমের পরিভাষাকে অন্য ইলমে ব্যবহার করে বসো না, তাহলে অজ্ঞ ও গাফিল বলে বিবেচিত হবে। আমি দেখেছি, একজন ভারতীয় আলেম ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের লেখা কিছু অংশ আরবিতে অনুবাদ করেন। সেখানে ইবনে কাসীর একটি ঘটনা জুহরির সূত্রে বর্ণনা করেন, তারপর আরেকটি সনদ দিয়ে বলেন: “وبه قال الزهري”—অর্থাৎ “এই সনদের মাধ্যমেই জুহরি বলেছেন।” কিন্তু ঐ অনুবাদক অনুবাদ করেন: “এটা জুহরির ফতোয়া”—যা মুহাদ্দিসদের পরিভাষা না বুঝার কারণে হয়েছে। কারণ “وبه قال الزهري” মানে এখানে হলো, আগের সনদের মাধ্যমেই জুহরি বলেছেন; এটা ফকীহদের পরিভাষা নয়, যেখানে বলা হয়: “وبه قال أبو يوسف”—অর্থাৎ তিনি আবু হানিফার মতামত গ্রহণ করেছেন এবং তাতে ফতোয়া দিয়েছেন।

এ ধরনের বিভ্রান্তি একজন আলেমের জন্য বড় ত্রুটি। আমি দেখেছি, আল্লামা সাখাওয়ী একজন আলেম সম্পর্কে লিখেছেন: “الماضي أبوه” বা “الماضي أخوه”—মানে তিনি ঐ আলেমের পিতা বা ভাইয়ের আগে আলোচনা করেছেন। কিন্তু ওমর রেযা কাহালাহ এই “الماضي” শব্দটিকে ঐ আলেমের উপাধি (لقب) হিসেবে ধরে নিয়েছেন!

আরও দেখেছি, একটি হাদীস বিষয়ক পুস্তক উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপা হয়েছে, যেখানে শুরুতেই লেখক ‘হিজ্জার’ থেকে সূত্রে লেখকের অনুমতি বর্ণনা করেছেন। অথচ সংকলক ‘হিজ্জার’ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: “আমি তাঁর জীবনী খুঁজে পাইনি।” এটা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি—এমন যুগে যখন প্রত্যেক ইজাযতপ্রত্যাশী চায় যেন সে-ই হয় তার সময়ের ‘হিজ্জার’!

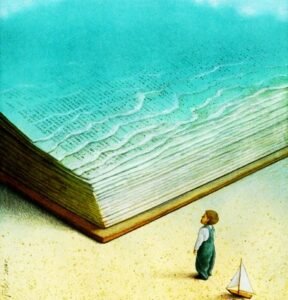

যখন তুমি ইলমের মৌলিক বিষয়গুলো আত্মস্থ করো, তখন শাইখদের থেকে বিচ্যুত হয়ে উন্নততর গ্রন্থ পাঠে নিজে নিজে মনোনিবেশ করতে পারো, যদি তোমার নিজের দক্ষতার প্রতি যথেষ্ট আস্থা জন্মে। কিন্তু কখনোই নিজের ইলম নিয়ে অহংকার করো না; বরং যখনই কোনো বিষয় দুর্বোধ্য লাগে, বা মনে কোনো চিন্তা আসে, তখন শাইখদের ও অন্যান্য আলিমদের সাথে পরামর্শ করো। মনে রেখো—ইলম এক সাগর যার কোনো তীর নেই।

—————-

✍ মূল : ড. আকরাম নদভী, অক্সফোর্ড, ইউকে।

✍ অনুবাদ যাচাই ও সম্পাদনা : মাওলানা মারজান আহমদ, সিলেট, বাংলাদেশ।